大家最近是不是又聽到「滯脹」這個詞了?別擔心,這不只是經濟學家才會關心的怪詞,其實它關係到我們每一個人的荷包!

「滯脹」(stagflation)說白了,就是經濟又慢又沒活力,工作機會難找、失業率升高,但物價卻不停往上跳。感覺很詭異吧?因為正常情況下,經濟不好、大家沒錢花,東西就應該降價才對,怎麼會連吃飯買菜都貴?其實,這種現象已經不是第一次出現,最經典的例子就是1970年代美國,當時因為石油危機,整個國家又貴又窮,大家的日子真的很不好過。

為什麼會發生滯脹?其原因通常是遇到像石油這種關鍵資源突然短缺,導致生產成本暴漲;加上地緣政治不穩,比如最近俄烏戰爭、全球供應鏈亂七八糟,讓經濟體的壓力大增。高通膨+經濟成長停滯,最後工作也變得更難找,就是這樣的惡性循環。

來到2025年,許多國家其實還沒真正「正式」進入滯脹的狀態,畢竟有些指標還撐得住,比如美國和部分亞洲國家,失業率雖然有上升但還沒失控。不過,通膨壓力一直沒下來、能源和原物料價格高漲、央行又維持高利率,讓許多關鍵產業和消費信心都明顯放緩。尤其歐洲一些國家及新興市場,經濟成長簡直快停了下來,失業人口也變多,大家很擔心這波「類滯脹」會不會擴大。

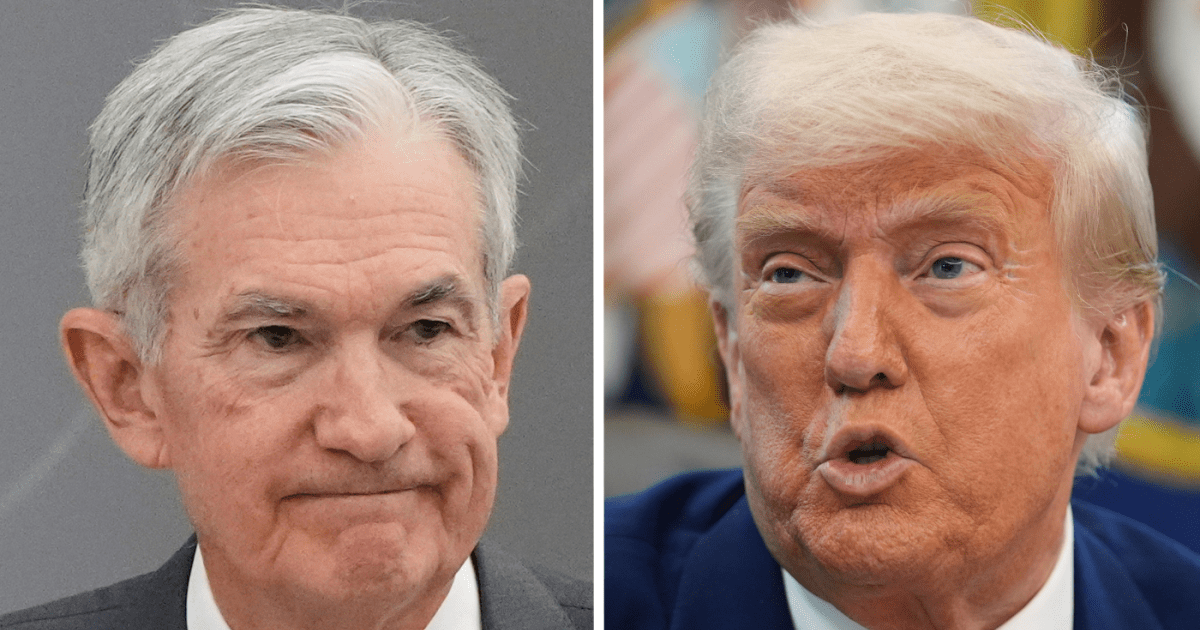

至於製造業、科技業,最近裁員新聞層出不窮,消費性電子需求降溫,對全球經濟來說絕對不是好消息。央行(像是美國聯準會)面臨的難題就是:打壓通膨如果太猛,經濟就更難喘口氣;但不壓住又怕物價繼續失控。現在連新興市場都很慘,因為資金外逃、本幣貶值、進口能源和糧食變貴,等於是被夾殺。

很多經濟學家都還沒有說「我們真的進入滯脹」,但這種停滯、高物價、就業困難三重打擊,誰都怕遇到。要怎麼自保?專家建議現階段持續關注通膨和就業數據,別亂投資高風險標的,同時保留一些資金彈性,靈活應對變化。如果真的發生滯脹,大家最怕的「又沒錢、又什麼都變貴」生活,很可能就會離我們更近了。